Por Juan Pablo Ramírez Idrobo

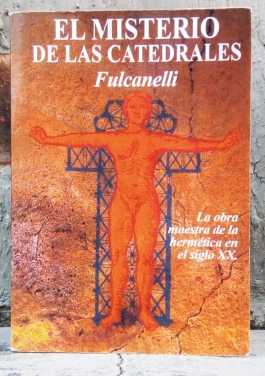

Frente a mi nariz tengo la obra crítica de Julio Cortázar, atiborrada en un solo tomo espeluznante por lo gordo. A su lado, un ejemplar de El misterio de las catedrales, de Fulcanelli, acaba de sorprenderme una vez más: siempre lo dejo bien ubicado en la biblioteca y siempre aparece junto a los libros que tengo sobre el escritorio y que debo revisar. Sin embargo, nunca lo abro; vuelvo y lo llevo al cuarto contiguo y lo encalabozo junto a los demás que lucen bonitos en su estantería hecha a mano por la fina motricidad de mi padre carpintero.

No solo yo ignoro quién es, fue o será Fulcanelli. Unos dicen que sí, que vivió en Francia. Otros que no, que es un seudónimo para un tal Canseliet quien en el prefacio del libro se declara discípulo de Fulcanelli. Hay quien se aventura a identificar al misterioso conde Saint-Germain, personaje fabuloso que me ha llenado de intriga desde los 14 años, cuando leí un artículo sobre sus extrañas apariciones a través de la historia y sus vínculos con toda clase de artes y ciencias ocultas.

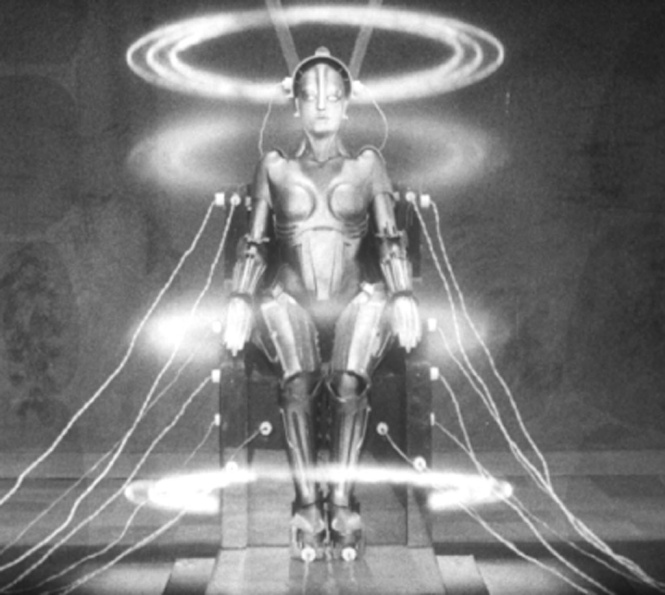

En esa primera adolescencia fui presa del coleccionismo de revistas y libros que versaran sobre ovnis, misterios de las pirámides y conjuras masónicas para el control mundial. En algún pasaje de El péndulo de Foucault, Umberto Eco llama a los autores de este tipo, “los diabólicos”. Pues bien, me consagré a la lectura de los diabólicos, esperando ver al primer alienígena cruzarse en mi camino.

Pero la fiebre duró hasta que Fulcanelli y sus catedrales aterrizaron en mis manos. Puse el libro en la biblioteca por primera vez y me desentendí del tema. Lo raro fue que, a pesar de ser consciente de haber dejado el libro en el anaquel, empecé a encontrarlo sobre la cama, en el baño, dentro de la mochila. Siempre lo cargo porque siempre aparece.

Como ahora. Quería hablar sobre la obra crítica de Cortázar, que acabo de comprar, pero es que tiene tantas páginas…

*

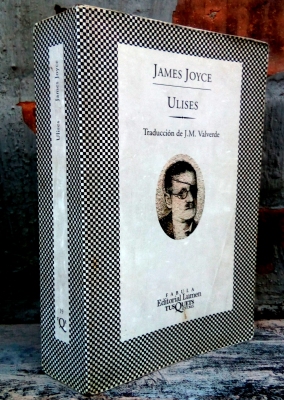

En mayo del 2005, durante una corta visita a Bogotá, tuve la agridulce fortuna de entrar a una librería de viejo y comprar una edición bastante bonita de Ulises de James Joyce. El prestigio de la obra la precedía, por lo que me animé a gastar lo último que tenía y caminar el largo trayecto de vuelta a mi hospedaje.

Embalé el libro con sumo cuidado y abordé la flota que me traería de regreso a Popayán, fantaseando de cuando en cuando con lo rico que la iba a pasar al comenzar a leer mi tesoro.

En efecto, llegué a casa y descargué la maleta. Me di un baño con agua hirviendo y salté sobre Ulises como la gastada metáfora del tigre sobre su presa.

Hoy se cumplen 15 años de aquel evento y no he podido pasar de la página 3.

*

Como resabio calmante me gusta pasar cada tanto por librerías de viejo. Acá, en esta villa famosa por lo culta, solo hay dos y refundidas en rincones atiborrados de abastos, graneros, abarrotes y putas. A veces, el dueño de una saca algunos libros, monta un quiosco y vende lo que puede en el parque del Poeta Soldado, conocido así por la estatua de Julio Arboleda, insigne esclavista y potente guerrero antiabolicionista local.

Una vez, siendo muy niño, le pregunté a mi papá por qué Julio Arboleda era el poeta soldado. Papá, que nunca fue tacaño con sus enormes dotes pedagógicas, me explicó que, como la estatua era metálica y el señor había sido también poeta, la habían soldado allí unos empleados metalúrgicos del municipio. Años después descubrí el embuste de la explicación, además de comprender que las típicas bromas de papá fueron mi escuela para combatir la seriedad, el aburrimiento y la daga para malherir el ego de los idiotas.

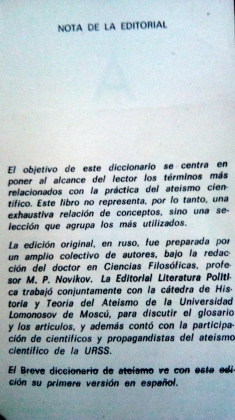

Pasé por el parque aquel y el hombre de los libros (es flaco, bigotudo y medio tonto), tenía su negocio ambulante. De inmediato encontré un Breve diccionario de ateísmo, que tan solo por el título fue a parar a mi mochila tras pagar una suma ridícula. Un diccionario de ateísmo soviético, traducido en Cuba y pensado como herramienta para la investigación en la siempre noble rama del ateísmo científico (juro por lo más sagrado, valga la blasfemia, que así reza la contratapa).

Un detalle adicional. Las definiciones, ordenadas de A a Z, contienen los más diversos términos sacros desde, “Amén” hasta “Zacarías”. Interesante paradoja que podría ser motivo de sesudas tesis doctorales en el siempre noble y nunca bien ponderado ateísmo científico.

*

Vuelvo sobre Ulises porque es, de los libros que hay en mi biblioteca, el más importante. Ahora se verá por qué lo valoro como tal y no se extrañe nadie o alguien (dos modos distintos de decir la misma persona, nadie o alguien, el mismo), de que acabe demostrando todo lo contrario.

Ya mencioné la llegada del libro a mis manos en aquella primavera bogotana (horrendo anacronismo estacional), y quedó insinuada la cuestión de que, pasados casi tres lustros, no he pasado de las primeras páginas.

Pues bien, compré el libro por un intenso impulso esnob que me obligaba a presumir un mamotreto de tal envergadura, sabiendo que las recomendaciones de algunos amigos apuntaban a la grandeza de la obra y a la obligatoriedad de leerla. Era mi deber pasear con ese libro bajo el brazo, pues me había convertido en una especie de faro bibliográfico (más bien una linterna de pilas AA), para el círculo cercano de amigos y condiscípulos. En parte la fama era bien merecida porque hasta esos días yo había leído como enajenado y me traía mis buenas lecturas paralelas que asombraban a más de uno. Recomiéndame algo de suspenso, decía uno. ¿Qué sería bueno leer para empezar a conocer a Sthendal?, preguntaba alguien: a Stenhdal, respondía yo siempre atento a la broma. Hasta ese punto, Sthendal o Stenhdal o Stendhal, me sonaba a poeta inglés. Pero no, resulta que era francés y recién ahora, el mes pasado, supe que se pronuncia con acento en la última sílaba, [Stendhál]. Rojo y negro y La cartuja de Parma, dos excelentes tomos que no he leído.

Porque he leído mucho, ya dije, pero no tanto porque los libros del mundo parecieran infinitos (sé que no lo son) y la biblioteca universal, prefigurada por Borges, es una gigantesca criatura que se reproduce con pasmosa velocidad y engendra, engendra, engendra, engendra tomos como si de respirar se tratara. De modo que Stendhal, no. Víctor Hugo, no. El Infante Don Juan Manuel, menos.

He soñado con aquella criatura. Mis sueños son muy artísticos, para qué negarlo, por lo que la biblioteca general se me revela como un espacio a lo Dalí (por otra parte, no podía ser de otro modo), flotando sobre la costa, intuyo que sería Tolú, mientras se contrae toda ella en espasmos que expulsan millares de libros de todas las índoles. Y yo desde abajo abriendo los brazos para agarrar los que pueda, al mejor estilo de una piñata. Caen los libros expulsados de la matriz flotante y golpean duro mi cabeza y brazos. Despierto cuando me golpea el Pequeño Larousse en color. Entonces pienso en Borges que escribió poco (cuentos más bien breves, poemas a media marcha y ni una novela), pero lo escribió todo. En cada cuento, como en cada cuerpo según los orientales, está el universo y por eso digo que lo escribió todo. ¿Y no es acaso el mismo ejercicio de cada escritor? Problema resuelto.

Mi respuesta sobre Stendhal, llena de vueltas y sueños, era el aperitivo nada más. ¿Qué es lo que más te gusta de Gabo?, preguntaban. Que fumaba, respondía yo. Porque las cosas hay que decirlas: los escritores no me llaman la atención porque a mí lo que me gusta son las mujeres. De pronto la obra del escritor, sí, de modo que a Gabo siempre le admiré el bigote y el pucho o la voz cadenciosa. A Cortázar le sonaba muy sabroso esa erre enroscada en la garganta, similar al hablado de Alejo Carpentier, como a Bolaño la exótica mezcla de chilenismos e hispanismos en la misma frase.

Pero la charla llegaba al inevitable punto del libro que traía en la mano. ¿Uy, Joyce, qué tal?, preguntaban. Uf, abrumador, respondía yo sin confesar que ni siquiera lo había abierto. Bueno, es una exageración. Sí lo había empezado y logrado llegar tres páginas en el futuro mientras Leopold Bloom se afeita. Escribo estos recuerdos en 2019 y voy exactamente en la misma página.

*

Algunos libros ya leídos entran en la biblioteca personal para convertirse en ejemplares sin leer. Hay una clase especial de libros que en su momento cayeron en mis manos porque alguien los estaba leyendo y los recomendaba. Entonces el préstamo era inevitable. Luego, años más tarde, el placer consiste en comprarlos para tenerlos, nada más, ponerlos a la vista para acariciarlos cada cierto tiempo y recordar algún pasaje o a la persona que lo prestó cuando lo leímos.